您的位置:首頁 >新聞 > 文化 >

“浮躁”“膚淺” 且慢批判“網紅書店”

來源:今報網 2019-12-26 11:42:15

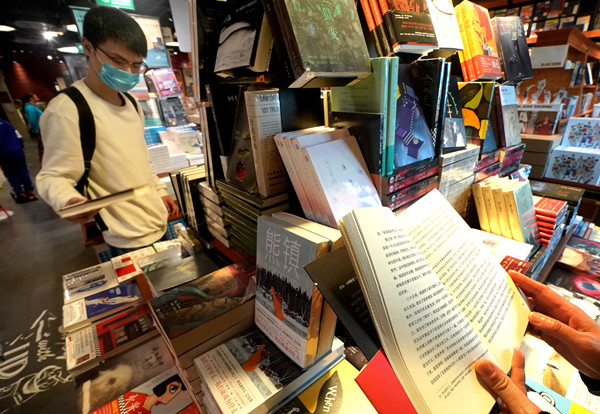

時值年末,關于書的話題突然火了起來。起先是多家媒體關于“網紅書店”的爭論,把它們直接與“浮躁”“膚淺”的標簽聯系起來,認為“這些書店是給游客拍照的,本末倒置,環境雖美但也嘈雜,干擾太多,不適宜讀書”。此后,又有媒體刊文提問:2019年馬上就要過去了,你讀了幾本書?

的確,自從有了手機、電腦、平板,有了微博、微信、短視頻,我們就有了更多的碎片式消遣和娛樂方式,讓大家成了地鐵上、公交車上、飯桌上的低頭族,更沒有足夠的興趣走進書店。也許有人說,如今的電子閱讀已經逐漸取代了紙質閱讀,愛“玩手機”不代表大家不看書。但有研究發現,讀印刷版書籍時,雖然對內容的理解程度和獲取信息的數量并不比讀電子書時更多,但人們更加專注,也更想閱讀。美國歷史學家利婭·普里斯就曾比喻道,讀印刷版和電子書的差別,就像你在快餐店用塑料刀叉就餐和你在昂貴的餐廳用銀叉就餐,吃飯的速度、談話和餐桌上的風度不一樣。

說到這我們不妨想一想,“碎片化閱讀”和“網紅書店”,不都是網絡時代的產物嗎?而“網紅書店”的興起,不恰恰又把人們吸引回了書店嗎?如今,“網紅”一詞也許讓人覺得浮躁、膚淺,但如果能以“網紅”的名頭和“顏值”帶來更多打卡者,再通過更多優質服務進而引導閱讀成為習慣、讓文化融入生活,實現從對書店“顏值”的打卡,轉變為對各類閱讀活動的打卡,豈不善莫大焉?對于書店的“網紅化”,沒必要批判其離經叛道。

最新動態