您的位置:首頁 >新聞 > 文化 >

跟上時代發展 拉近優秀傳統文化與當下青年的距離

中華優秀傳統文化造就了中國人妙趣橫生、靈氣洋溢的中國式生活品位,造就了中國人生生不息、自強擔當的生命精神,是生而為中國人的生命底色。

近年來,黨中央高度重視中華優秀傳統文化的傳承和發展。黨的十九大報告提出,要推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。這是傳承中華優秀傳統文化的必然要求,也是中國社會實現現代化轉型的文化基礎。在這一進程中,面向青年推動傳統文化創造性轉化、創新性發展顯得尤為重要。

跟上時代發展、把握青年需求,激活中華優秀傳統文化

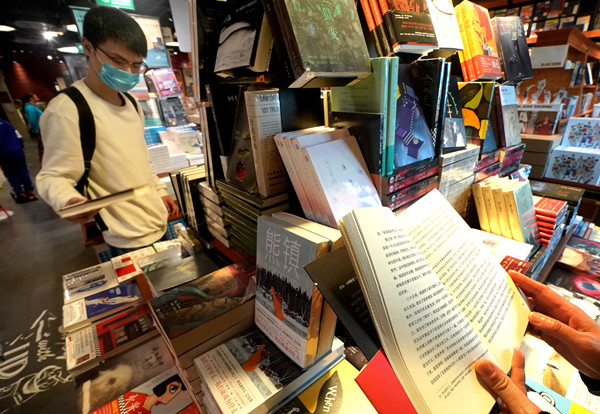

國家對中華優秀傳統文化的大力傳承與弘揚,已使其呈現出欣欣向榮的復興之勢。當然,也應清醒認識到,當下我們一些青年對傳統文化缺乏了解的現象依然存在。為扭轉這種困局,應拉近優秀傳統文化與青年的距離,應凝聚青春力量來激活優秀傳統文化,這也是中國文化的歷史發展規律與內在發展邏輯的必然要求。

中國文化歷史悠久、博大精深,但這一優點在某些局部也給一些青年帶來了距離感。優秀傳統文化在一些青年看來似乎缺乏“文化親和力”,最終有曲高和寡、陽春白雪之嫌。有鑒于此,應拉近當下青年與優秀傳統文化的距離,讓青年走近、走進優秀傳統文化。

“言之無文,行而不遠。”這充分說明了文采對文章傳播的重要性,它對在青年中如何傳播中華優秀傳統文化頗有現實意義。青年群體的流行文化多貼近青年朝氣蓬勃的特點,所以,優秀傳統文化的傳播、教育在表達方式、表現手法上應符合青年的審美特點,打造青年人喜聞樂見的“年輕態”傳統文化。

將吸引青年的亮點和元素與中華優秀傳統文化的闡發和傳播有機結合,把握和利用好互聯網平臺,讓優秀傳統文化深入到青年的生活中。挖掘優秀傳統文化的活力,使其成為引領青年成長的“正能量”。比如,孔子弟子曾點心儀的“浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸”,就表達了豁達、樂觀的人生境界,體現了優秀傳統文化的暢達。中華優秀傳統文化造就了中國人妙趣橫生、靈氣洋溢的中國式生活品位,造就了中國人生生不息、自強擔當的生命精神,是生而為中國人的生命底色。

中華優秀傳統文化助力青年堅定文化自信

中國文化在某種意義上也是一種“生命智慧”,是歷代先賢為后代子孫留下的關于生活旨趣、探尋人生大道的寶貴財富,是青年成長的養料。當前,個別青年一時出現了思想空虛、生活迷茫、理想缺失等問題,也面臨著如何規劃職業、發展事業、經營感情等成長困惑,這些都能在優秀傳統文化里找到對癥的良藥。

“立德、立功、立言”的人生價值觀,“修身、齊家、治國、平天下”的人生發展觀,“德行、言語、政事、文學”的能力培養觀,以及“志于道、據于德、依于仁、游于藝”的生命要旨等,無不是值得加以闡發并引導青年成長的思想精髓。要充分挖掘中華優秀傳統文化的生動氣息、生命智慧,結合當下青年的生活形態,及時回應青年的困惑,從而使得中華優秀傳統文化走進他們的生活和心里,最終喚醒文化基因,讓優秀傳統文化在青年中落地生根。通過這樣一種文化體認,由表及里、從淺到深地引領青年夯實道德基礎,深化文化素養,修學儲能培養胸懷天下的家國情懷與擔當道義的文化意識,成為具備中國文化根基的“新青年”。

中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈

在讓中華優秀傳統文化成為青年安身立命根本的同時,也應讓青年群體作為新生力量扎根中華優秀傳統文化這一源頭活水,推動文化創新,孕育民族力量。

大力倡導中華優秀傳統文化對接青春元素,積極參與青年生活,以貼近生活、貼近青春的形式與內容拉近與青年的距離。在宣傳手段、活動形式上洋溢青春氣息,通過舉辦主題論壇,使得中華優秀傳統文化變得具體可感、生動有趣,進而深入人心,取得良好的文化傳播效果。

對中華優秀傳統文化的傳承與發展不僅是針對青年的文化理念,也應該是面向所有國人的文化自覺、文化自信,它強調了我們對優秀傳統文化指引人生發展的自信,也提醒我們學習優秀傳統文化應該落實到實際,注重經世致用,散發生命活力。只有將中華優秀傳統文化融入生命,才能真正呈現出春意盎然的氣象,才是真正的大學問和真功夫。

100多年前,梁啟超寫下了《少年中國說》,暢論中國青年的歷史職責,慷慨激昂地呼喚“少年中國”。“周雖舊邦,其命維新”,歷經百年探索和發展,今天我們的國家和民族正在實現偉大復興的現代化道路上闊步前進。繼承和發展中華優秀傳統文化是中國通往現代化道路的必然之舉,也是當下中國青年的時代使命。朱熹《春日》詩有言:“勝日尋芳泗水濱,無邊光景一時新。等閑識得東風面,萬紫千紅總是春。”進一步傳承和發展中華優秀傳統文化,我們就一定能迎來中華優秀傳統文化萬紫千紅的新時代!